ウエストスタート株式会社は、神奈川県横浜市の中小企業診断士による経営コンサルタントです。

BLOG

- 2026/02/19なぜ見える化PDCAというサービスなのか?

- 中小企業診断士の資格を取得して今年で15年になります 15年間の中で、いつも不思議に思っていたことは……続きを読む

- 2026/01/24見える化PDCAサービスができました

ブルーオーシャン「見える化PDCA」サービスを正式リリースしました このたび、ブルーオーシャンコンサ……続きを読む

ブルーオーシャン「見える化PDCA」サービスを正式リリースしました このたび、ブルーオーシャンコンサ……続きを読む- 2025/12/07「快適さを追い求めるだけでは成長は起こらない。人は困難を超えることで、本来の力を取り戻すようにできている」

- 「引き寄せの法則」では、よく “自分が常に気持ちよくいられる状態を保つことが大切”と言われます。 私……続きを読む

- 2025/12/07本能の力

- 「戸塚ヨットスクール」の戸塚宏さんが書いた『本能の力』を読んで、 今まで自分が「?」と疑問に感じてい……続きを読む

- 2025/09/16家族経営こそ目指すべきこと

- ウエストスタート株式会社の目指すコンサルタント像 1. 家族を原点とした商売支援 商売の基本は「家族……続きを読む

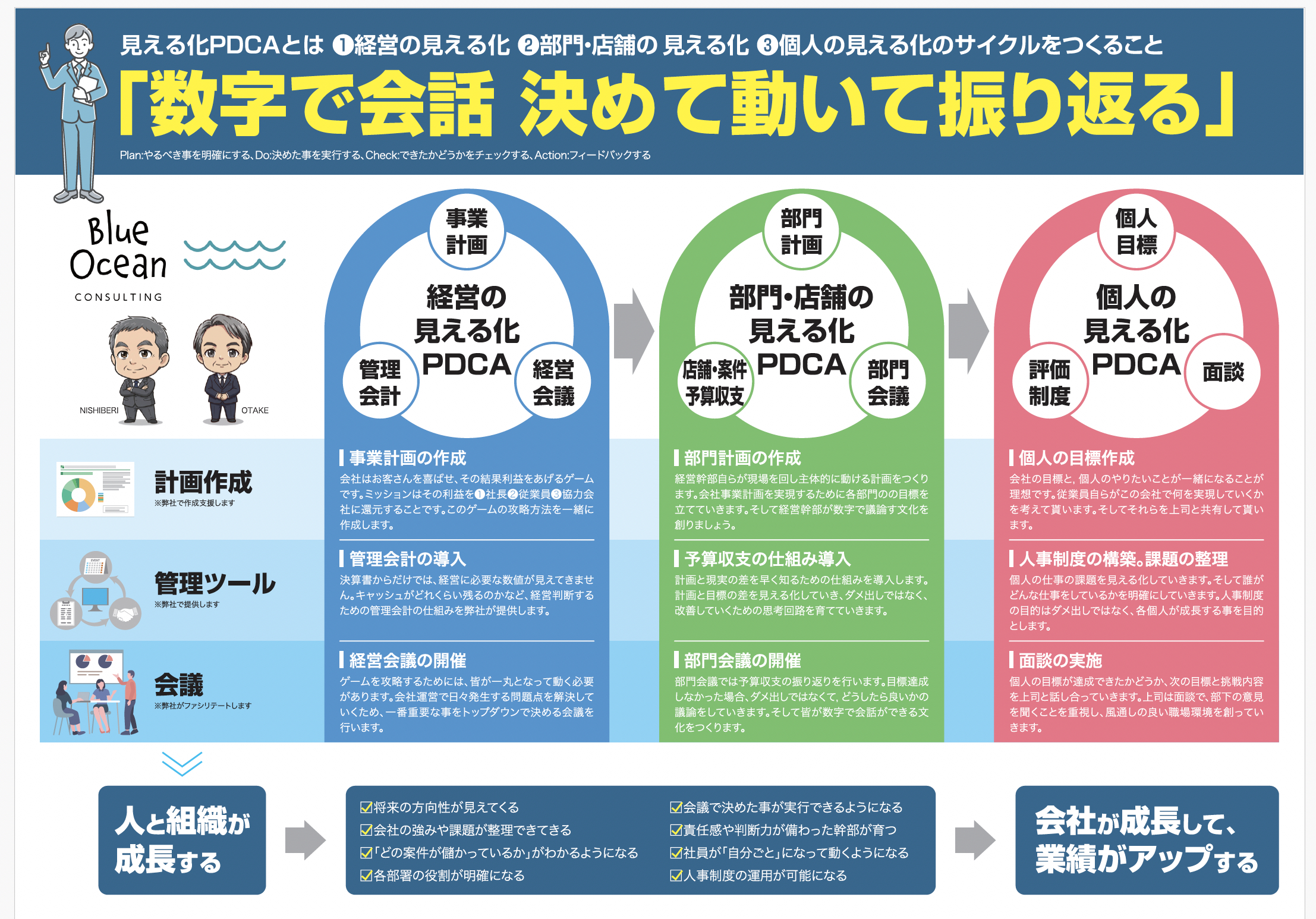

数字で会話、決めて動いて振り返る

経営者の皆様、こんなことでお困りではありませんか

中小企業が抱える多くの問題

|

|

これらを全て解決する方法があります

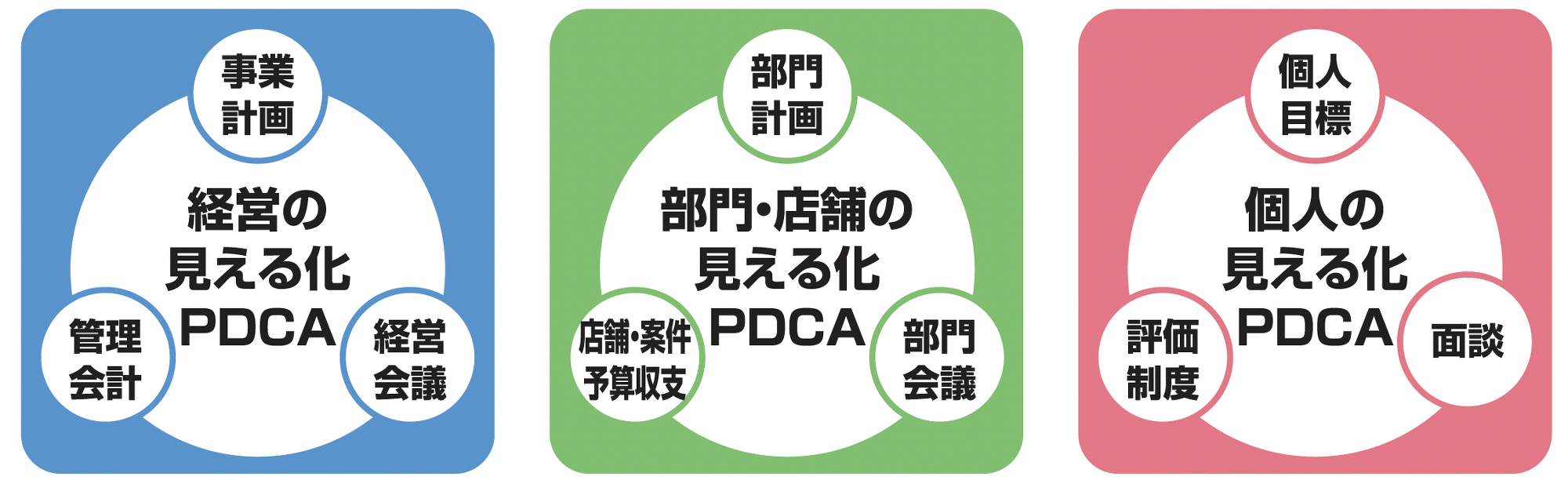

それは3つのPDCAサイクルを回すことです

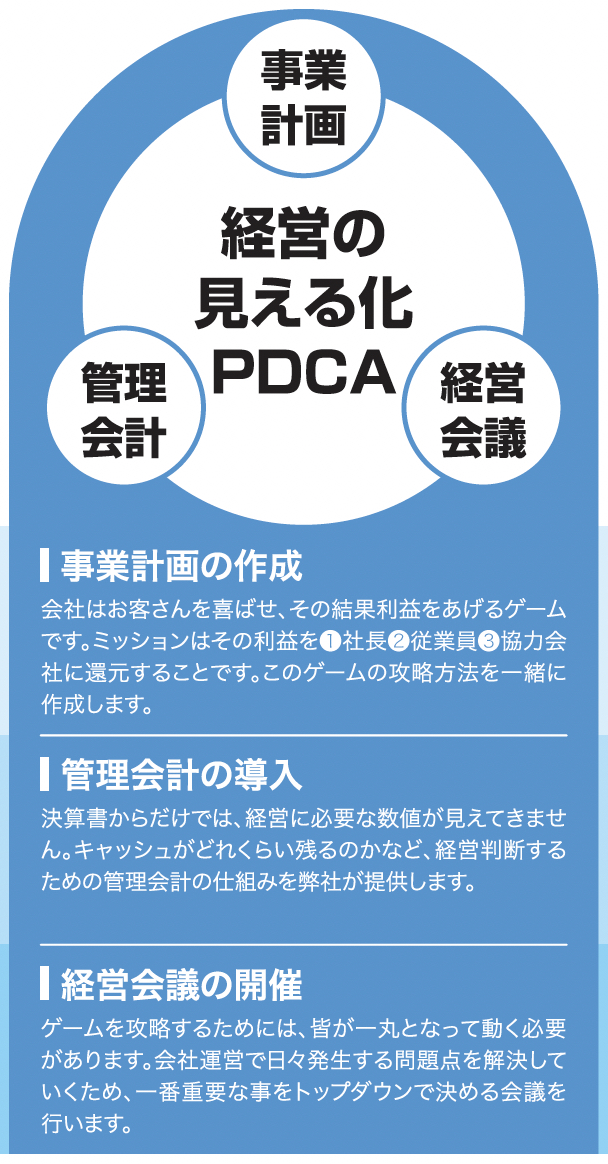

①経営の見える化PDCA

事業計画の作成

会社はお客さんを喜ばせ、その結果利益をあげるゲームです。ミッションはその利益を①社長②従業員③協力会社に還元することです。このゲームの攻略方法を一緒に作成します

管理会計の導入

決算書からだけでは、経営に必要な数値が見えてきません。キャッシュがどれくらい残るのかなど、経営判断するための管理会計の仕組みを弊社が提供します。

経営会議の開催

ゲームを攻略するためには、皆が一丸となって動く必要があります。会社運営で日々発生する問題点を解決していくため、一番重要な事をトップダウンで決める会議を行います。

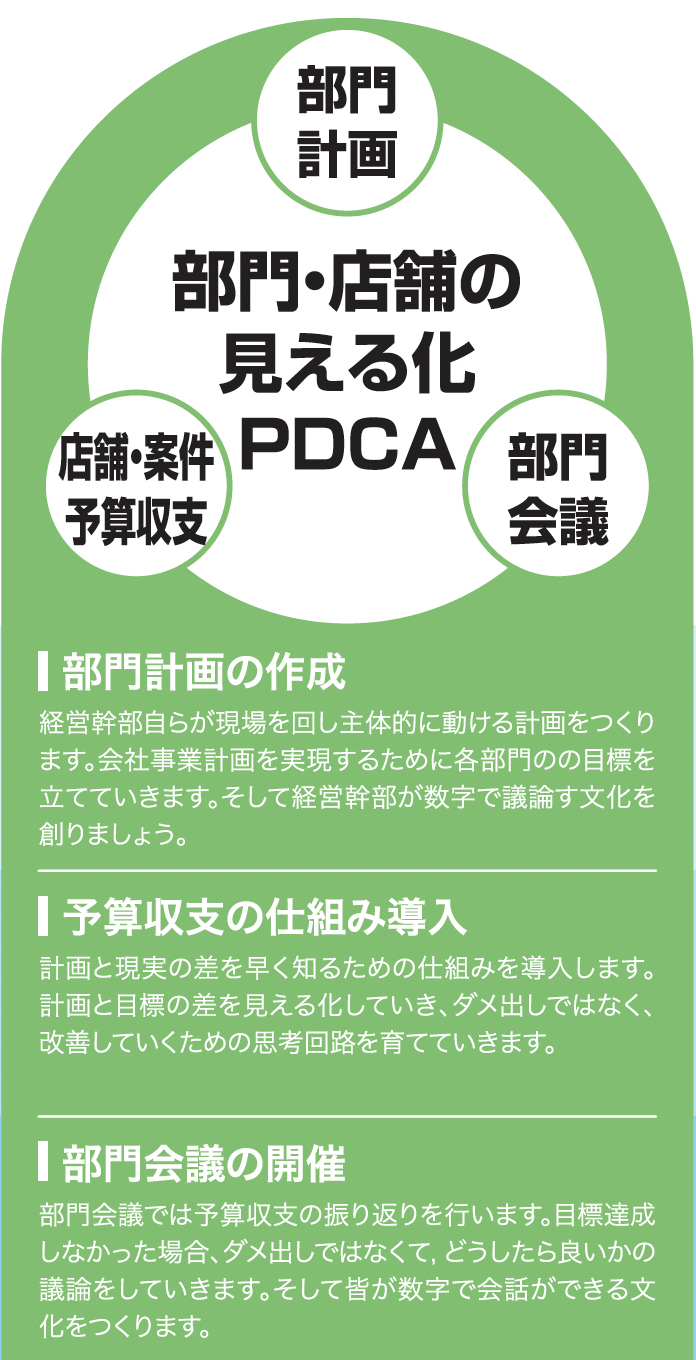

②部門・店舗の見える化PDCA

部門計画の作成

経営幹部自らが現場を回し主体的に動ける計画をつくります。会社事業計画を実現するために各部門のの目標を立てていきます。そして経営幹部が数字で議論す文化を創りましょう。

予算収支の仕組み導入

計画と現実の差を早く知るための仕組みを導入します。計画と目標の差を見える化していき、ダメ出しではなく、改善していくための思考回路を育てていきます。

部門会議の開催

部門会議では予算収支の振り返りを行います。目標達成しなかった場合、ダメ出しではなくて,どうしたら良いかの議論をしていきます。そして皆が数字で会話ができる文化をつくります。

経営幹部自らが現場を回し主体的に動ける計画をつくります。会社事業計画を実現するために各部門のの目標を立てていきます。そして経営幹部が数字で議論す文化を創りましょう。

予算収支の仕組み導入

計画と現実の差を早く知るための仕組みを導入します。計画と目標の差を見える化していき、ダメ出しではなく、改善していくための思考回路を育てていきます。

部門会議の開催

部門会議では予算収支の振り返りを行います。目標達成しなかった場合、ダメ出しではなくて,どうしたら良いかの議論をしていきます。そして皆が数字で会話ができる文化をつくります。

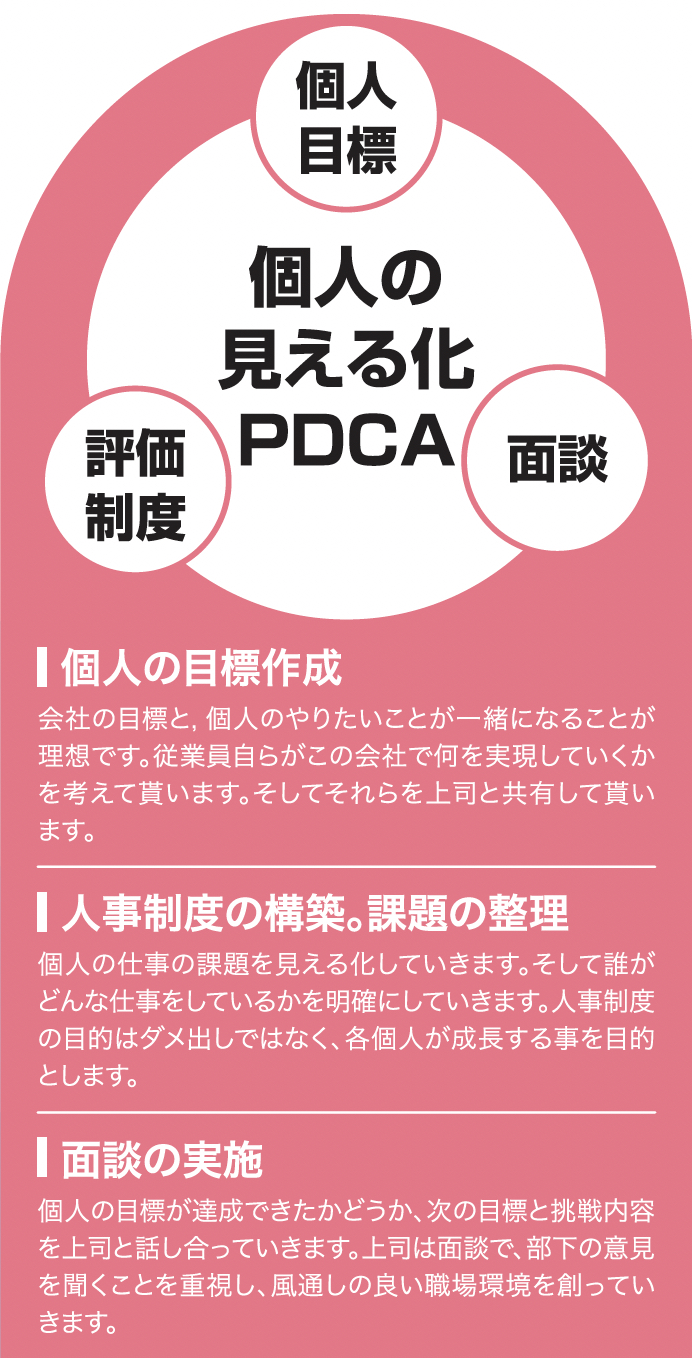

③個人の見える化PDCA

個人の目標作成

会社の目標と,個人のやりたいことが一緒になることが理想です。従業員自らがこの会社で何を実現していくかを考えて貰います。そしてそれらを上司と共有して貰います。

人事制度の構築。課題の整理

個人の仕事の課題を見える化していきます。そして誰がどんな仕事をしているかを明確にしていきます。人事制度の目的はダメ出しではなく、各個人が成長する事を目的とします。

面談の実施

個人の目標が達成できたかどうか、次の目標と挑戦内容を上司と話し合っていきます。上司は面談で、部下の意見を聞くことを重視し、風通しの良い職場環境を創っていきます。

会社の目標と,個人のやりたいことが一緒になることが理想です。従業員自らがこの会社で何を実現していくかを考えて貰います。そしてそれらを上司と共有して貰います。

人事制度の構築。課題の整理

個人の仕事の課題を見える化していきます。そして誰がどんな仕事をしているかを明確にしていきます。人事制度の目的はダメ出しではなく、各個人が成長する事を目的とします。

面談の実施

個人の目標が達成できたかどうか、次の目標と挑戦内容を上司と話し合っていきます。上司は面談で、部下の意見を聞くことを重視し、風通しの良い職場環境を創っていきます。

経営に悩んだとき、本当に頼れる相談相手はいますか?

経営に悩んだとき、本当に頼れる相談相手はいますか?

「一般論ではなく、自社に本当に合った解決策がほしい」

そんな経営者の声に、私たちは正面から応えます。

「一般論ではなく、自社に本当に合った解決策がほしい」

そんな経営者の声に、私たちは正面から応えます。

中小企業の課題は、「人」と「お金」

中小企業の課題は、結局「人」と「お金」

多くの企業が直面する悩みは、この2つに集約されます。

しかも、「人」と「お金」の問題は、密接に、そして複雑に絡み合っています。

だからこそ、この二つの課題を同時に解決しなければ、業績の向上は望めません。

ウエストスタート株式会社は、この核心的な課題に真正面から向き合います。

私たちが提供するのは、表面的なアドバイスではありません。

企業ごとに異なる「本質的な課題」に向き合い、

根本から変革をもたらす ― それが「ブルーオーシャンコンサルティング」です。

多くの企業が直面する悩みは、この2つに集約されます。

しかも、「人」と「お金」の問題は、密接に、そして複雑に絡み合っています。

だからこそ、この二つの課題を同時に解決しなければ、業績の向上は望めません。

ウエストスタート株式会社は、この核心的な課題に真正面から向き合います。

私たちが提供するのは、表面的なアドバイスではありません。

企業ごとに異なる「本質的な課題」に向き合い、

根本から変革をもたらす ― それが「ブルーオーシャンコンサルティング」です。

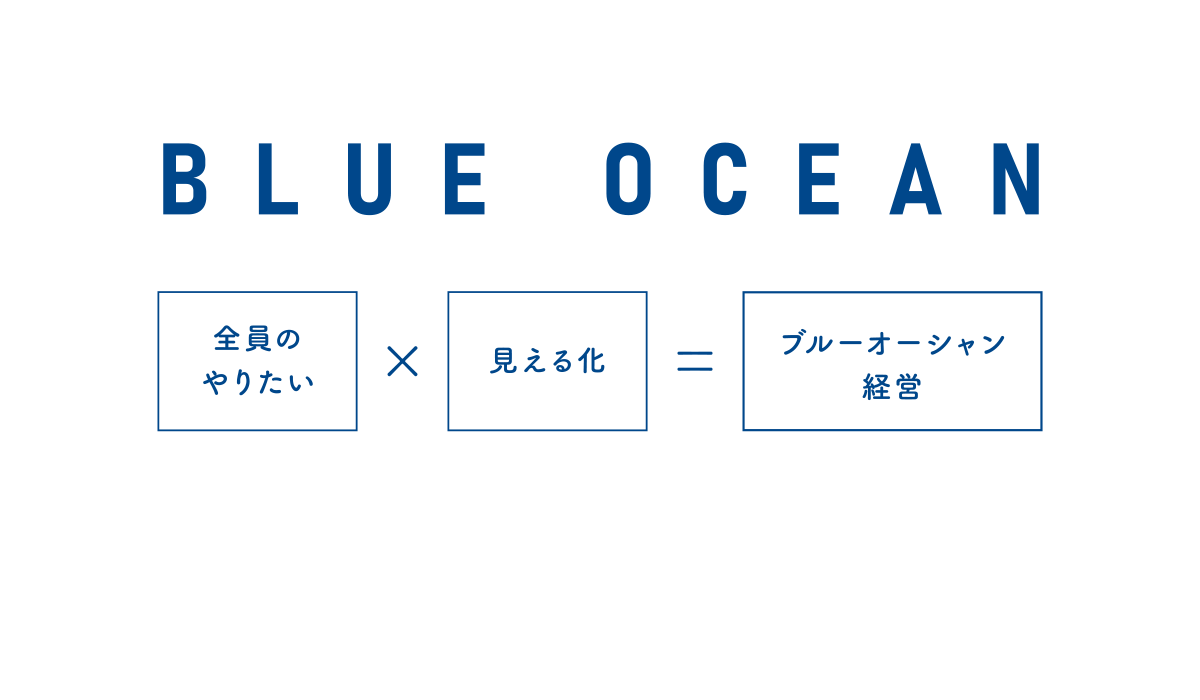

見える化が人を成長させる

ブルーオーシャン経営で必要なことは徹底的な「見える化」です

「ブルーオーシャン」とは、一滴の淀みもない澄み切った青い海です。

これを経営に置き換えると、全員が目標や課題を共有し、

方向性を明確にすることを意味します。

経営者や従業員が抱える想いを言語化し、会社全体で共有することは、

経営の方向性を明確にするために欠かせません。

この「見える化」によって、人が成長する一体感のある会社作りが可能になります。

「ブルーオーシャン」とは、一滴の淀みもない澄み切った青い海です。

これを経営に置き換えると、全員が目標や課題を共有し、

方向性を明確にすることを意味します。

経営者や従業員が抱える想いを言語化し、会社全体で共有することは、

経営の方向性を明確にするために欠かせません。

この「見える化」によって、人が成長する一体感のある会社作りが可能になります。

Copyright(C) ウエストスタート株式会社 All Rights Reserved.